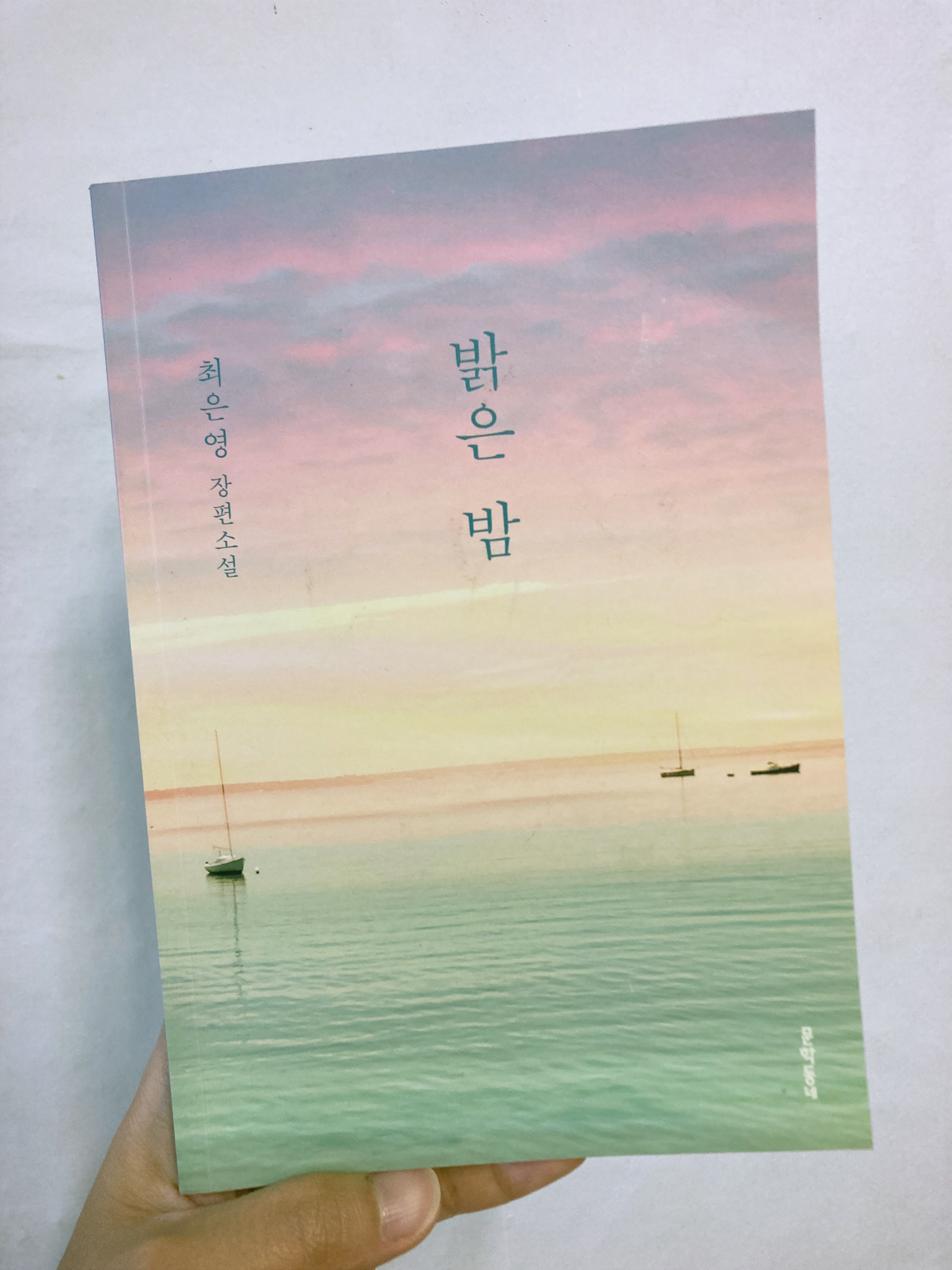

<밝은 밤, 최은영> “언젠가 마음이 바뀌면, 그때 나한테 얘기해줘.” #북클럽 문학동네 티저북 후기

문학동네 <밝은 밤> 티저북 이벤트에 당첨되어 출간에 앞서 읽어보게 되었다. 티저북이라는 이름에 걸맞게 1부와 약간의 2부 (딱 서점에서 서서읽다가 사기로 결정하기까지의 분량)를 담은 견본도서인데, 읽어본 소감을 아주 간략히 줄이면 이렇다.

최은영 작가의 직전작 <아주 희미한 빛으로도>를 무척 행복하게 읽었기 때문에 쭉 다음 작품을 기다리고 있었다.

그러던 와중에 들려온 신간 소식, 그것도 장편소설 소식이라니! 대단히 설렜고, 기대가 되었고, 펼쳐보니 아니나 다를까 작가님의 포근한 문장과 깊은 애정에 푹빠질 수 있었다.

<밝은 밤>의 주인공은 배우자와 이혼 후에 친근한 관계에 대한 애정도, 직업적 열정도 식어버린 것 같은 사람이다. 새로 이사온 동네에서는 이웃과는 관계를 만들고 싶지 않고, 천문학자지만 망원경을 꺼내두고 싶지 않다. 그녀는 관계에 용기를 내고, 필연적으로 상처받는 일에 지쳤다.

무기력한 주인공이 우연히 만난 건 할머니다. 주인공은, 할머니로부터 당신의 어머니와 그 친구에 얽힌 이야기를 듣는다. 연인도 가족도 아니었지만 깊은 우정과 애정을 나눈 두 친구의 이야기를 듣는 동안 잔뜩 경직되어있던 주인공의 마음이 조금씩 풀어진다.

우리는 관계에 상처입을 수 있다. 사람들에게 잠시 등을 돌릴 수도 있다.

그러나 다시 애정으로, 서로에 대한 사랑으로 뛰어들 수도 있다.

작가님이 하고 싶었던 말은 이게 아니었을까.

사람과 사람 사이의 관계와 애정과 배려와 애틋함에 약한 나는 읽는 동안 자꾸만 눈물이 나고, 그런데 그게 슬퍼서가 아니라, 너무 따스해서, 그게 이상하게 마음을 뭉클하게해서였다.

나는 희령을 여름 냄새로 기억한다.

밝은 밤, 첫번째 문장(티저북 기준)

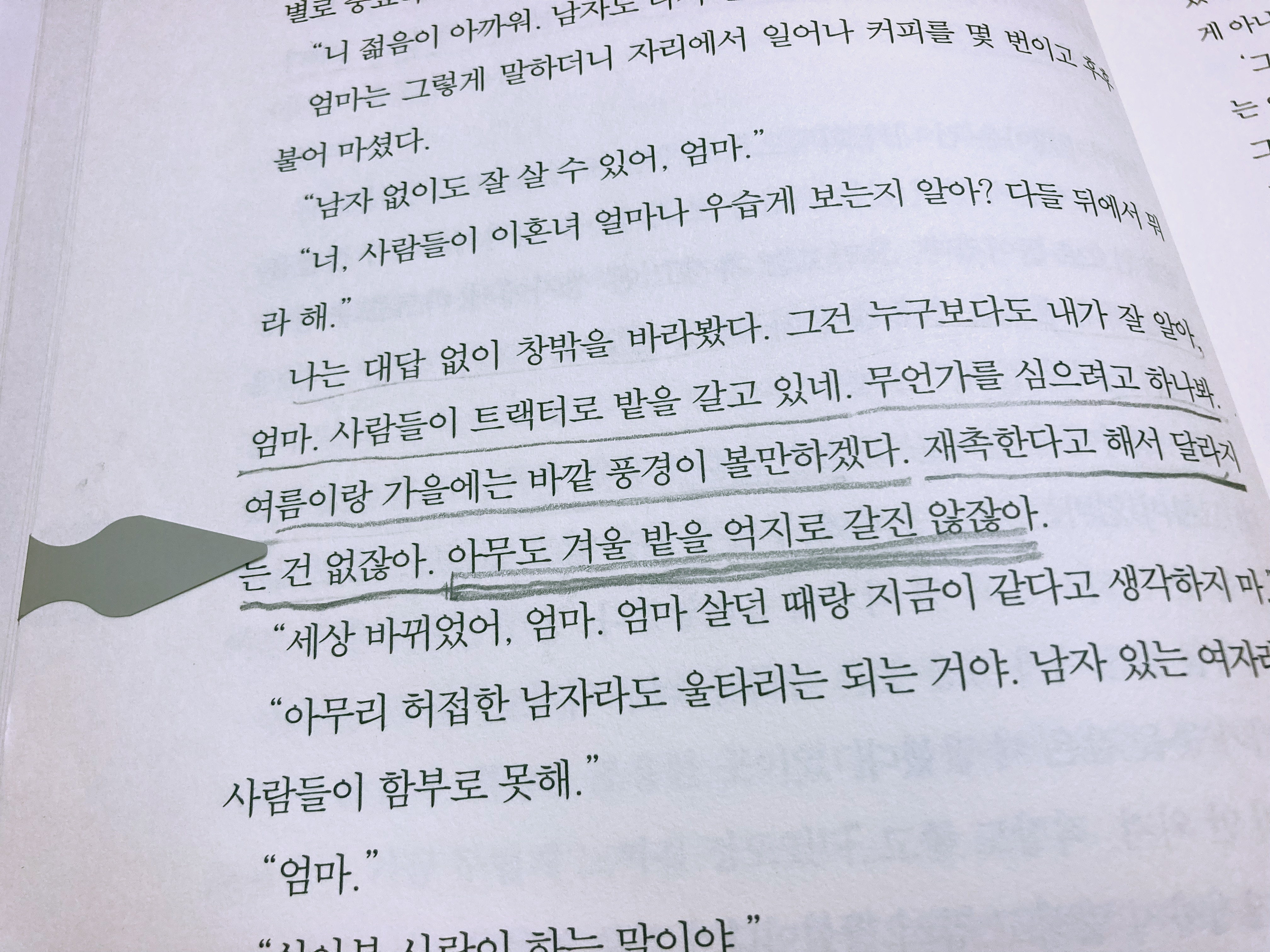

나는 대답 없이 창밖을 바라봤다. 그건 누구보다도 내가 잘 알아, 엄마. 사람들이 트랙터로 밭을 갈고 잇네. 무언가를 심으려고 하나봐. 여름이랑 가을에는 바깥 풍경이 볼만하겠다. 재촉한다고 해서 달라지는 건 없잖아. 아무도 겨울 밭을 억지로 갈진 않잖아.

- 밝은 밤, 16 페이지

그녀에게는 희망이라는 싹이 있었다. 그건 아무리 뽑아내도 잡초처럼 퍼져나가서 막을 수 없었다. 그녀는 희망을 지배할 수 없었다. 희망이 끌고 가면 그곳이 가시덤불이라도 그저 끌려갈 수밖에 없었다.

- 밝은 밤, 55페이지

“앞으로 남은 인생이 헤어짐의 연속이라고 생각하면 벅차.”

- 밝은 밤, 105페이지

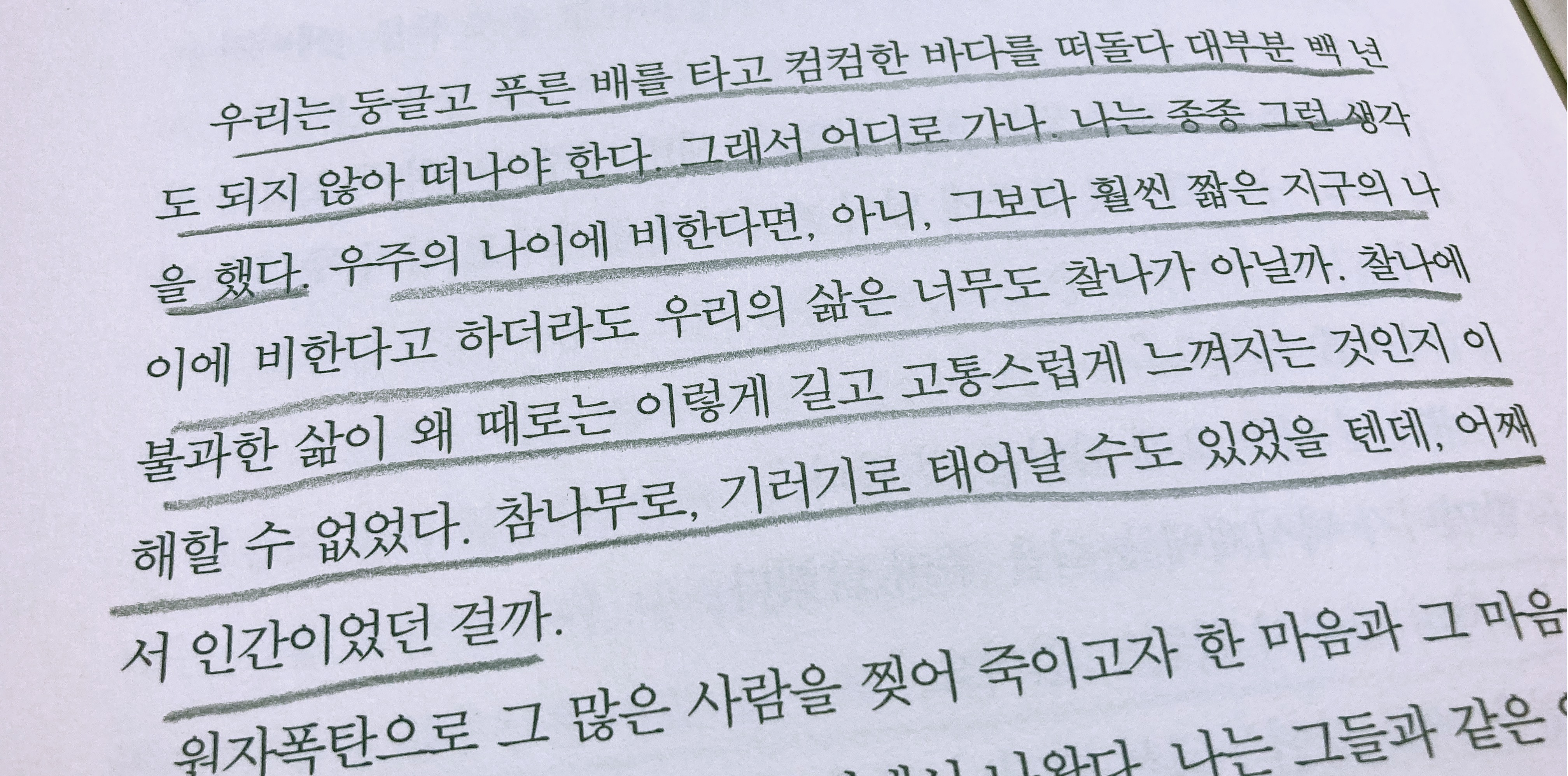

그리고 마지막 페이지